南国

2017年秋季的一天,蔡涛兄找到我,告知我明年春他将在深圳何香凝美术馆策划一个关于谭华牧的展览,想叫上我一起参与到展览的视觉设计中。说起谭华牧,我并不陌生,在我毕业那会便读到过李伟铭老师写的《失踪者的踪迹》,记忆深刻。而多年后无意中在陈迹兄的书屋却也见到过一幅谭华牧的风景油画,这不得不说是一种缘分。

有留日背景的谭华牧无论在审美抑或生活方式上都偏向西化,我们在他旧照上总能看到西装革履、风度翩翩的个人形象。这种优雅的气质让人想起了一款诞生于16世纪的经典衬线字体加拉蒙(Garamond),我将“南国”的字体以类似衬线体的形式做了设计。

![]()

在谭华牧的艺术生涯中,有一段时间是在澳门渡过。在不少画作中常看到一种鲜明的绿色,而类似的绿色在澳门葡式建筑中也时常出现。于是,以绿色作为主色调,绿色线框作为展览形象元素。

玫瑰圣母堂及圣多明我教堂,位于澳门的市中心,教堂于1587年由西班牙圣多明我会所建。

展览主标识

在找寻谭先生同时代视觉元素时,我看到他不少作于澳门的风景画,我想透过街景图是否找到画中的现状。

左图为谭华牧的水彩作品,右图为今澳门主教山小堂远景照。

后来又看到了20世纪50、60年代的一些资料,包括那时的出版物、票据、电影剧照等。《羊城暗哨》有不少镜头是纪录了海珠桥的,谭先生几张画是写生海珠桥的。

1957年上映的《羊城暗哨》影片

同时代社会宣传用品的审美风格

旧时广州地图,*本来策展人想规划出一条谭先生写生地点的路线图,后来因史料不充分而作罢。

我们透过电影、包装可以寻找暗合时代特征的视觉元素,虽然在这找寻的过程最终并不一定有用,但其实就是在感受一个消逝的时代。

展览一共设计了三款海报。第一款,我将谭先生作品中的小人小景勾画出来,作为视觉元素处理,而将主标识作画面视觉中心,从而形成充满生活气息的海报效果,最终也受到不少人喜爱。

因为时间仓促,我又力不从心,本来做多一张动态海报,在视觉呈现上会更佳。

第二款海报,意在突出历史感。以谭先生不同时期的签名来传达出“画日记”的时间概念,以谭先生的侧面照为主体。背景上一笔云截取自画家的水彩作品。

以作品《风景》为设计元素的海报

几款海报在地铁中的展示

美术馆中庭海报展示

展览形象墙

独立展柜展示艺术家画具

展览篇章过渡

为配合展示艺术家手稿、藏品等需求,我们特别设计出一款实木斜面展示柜。两个不同长度的斜面文献柜,可独立展示,也可拼接组合成长柜。

文献展示柜的结构图

特制画框更充分展示双面画的内容

多种展示方式组合,丰富平面展线

半开放中式走廊,展示艺术家水墨作品,设置中式借景窗

半开放中式走廊内景

艺术家丰富详尽的年表展示

配合公教区做了 展墙立面设计

为了更好展播邵飞兄拍摄的《南国》纪录片,在展厅最后空间我们预留了独立的小影厅。在收集谭先生资料时,策展人发现了谭先生有一批翻拍作品的照片,照片中的作品大多已遗失,我们按原大复制了这批小照片,并排列在玻璃展柜中,玻璃面上粘贴了软性放大镜,试图改变观众的观看形式,需要凑过去透过放大镜仔细观看这品“小作品”。

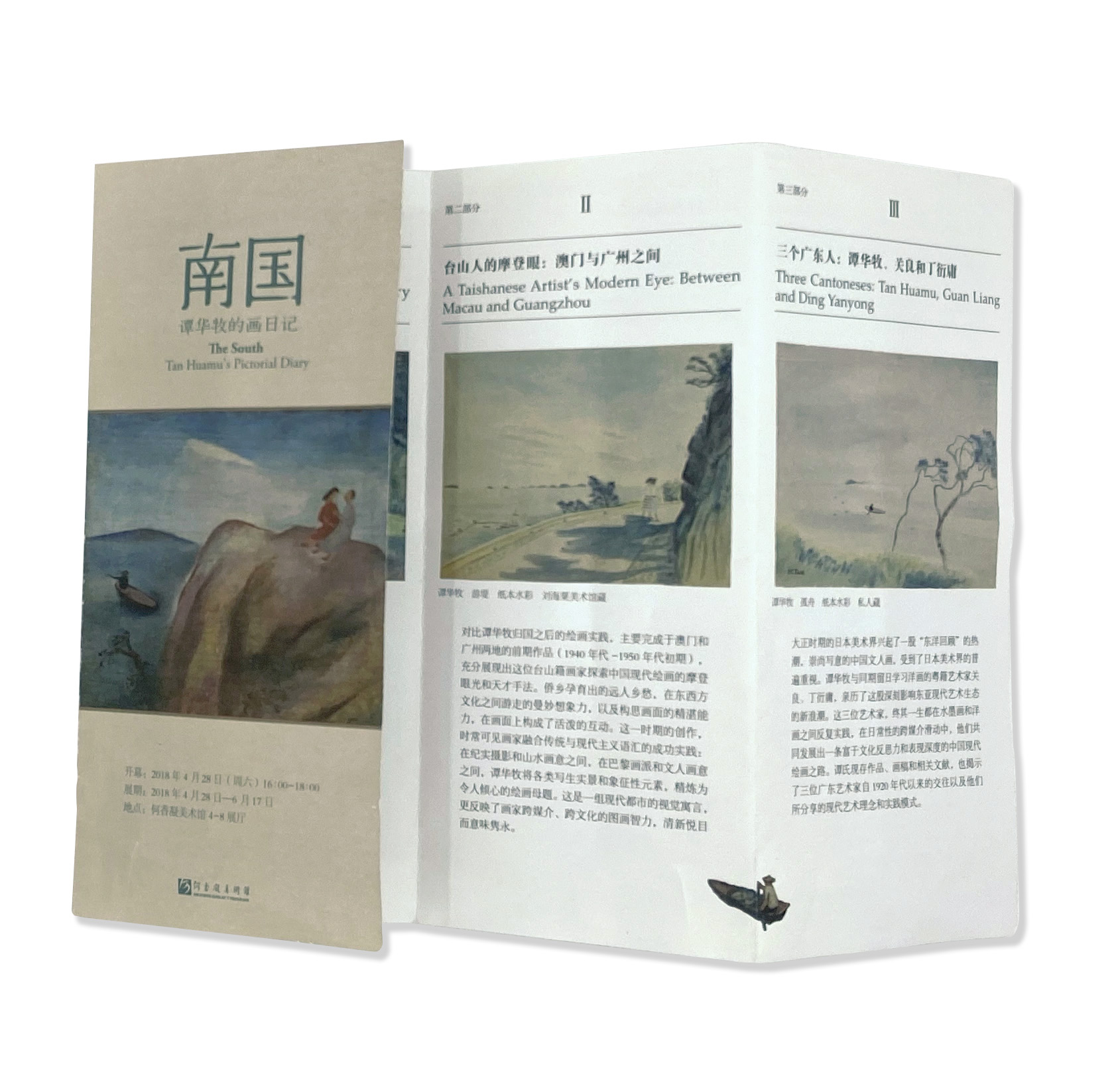

配合展览我们设计了一册信息量不小的展览图录,主要参照展览文献的体例,开度以正度16开做切边,封面以朴素富有质感的穗纸比拟草稿纸,局部做了烫金。同时,我们又配合美术馆公教策划团队做了一些活动工作纸、展览拼图等。

![]()

关于团队,在何香凝美术馆团队之外,策展人蔡涛兄邀请了曾忆城兄担任展览视觉总监,又请来绍飞兄来执掌谭华牧的纪录片,端玲姐负责展览项目管理和公教项目的策划,并邀请了黄浩星老师负责着展品的修复工作,还有凡舒等几个研究生协助,最终组成了一支优秀的展览团队。当然,美术馆领导对我们工作的充分信任与支持也使得设计最终呈现出理想的效果。

-END-